Il basket sta diventando sempre di più uno sport globale e la pallacanestro universitaria non fa eccezione a questa lenta, ma costante evoluzione. La maggior parte delle formazioni maschili di Division I contano almeno un international con borsa di studio nel proprio roster (277 su 353, ovvero il 78.5%), tra cui 105 squadre (29.7%) con tre o più studenti-atleti nati all’estero. Nella stagione che sta per iniziare, ci saranno 663 giocatori stranieri provenienti da 82 paesi diversi e un totale di 696 atleti convocabili da nazionali diverse da quella statunitense. Il Canada è di gran lunga il paese più rappresentato, mentre l’Europa è il continente con il maggior numero di giocatori.

A sinistra: numero di scholarship player non-statunitensi per la stagione 2018-19, suddivisi per continente di provenienza. A destra: i dieci paesi con più rappresentanti.

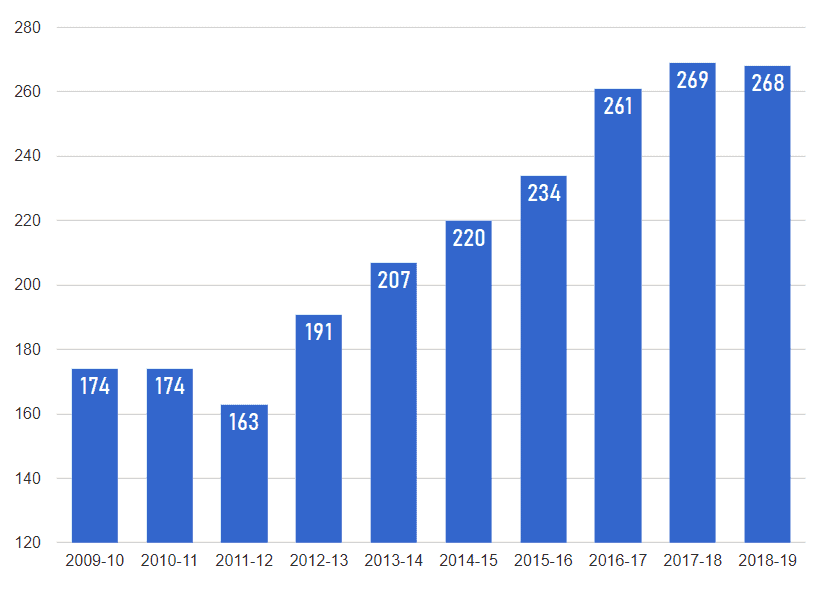

Quest’anno il totale degli europei in D-I non è aumentato per la prima volta dalla stagione 2011-12, ma il loro numero è comunque molto elevato (+64.4% rispetto a quell’annata) e vicino al record segnato l’anno scorso (269).

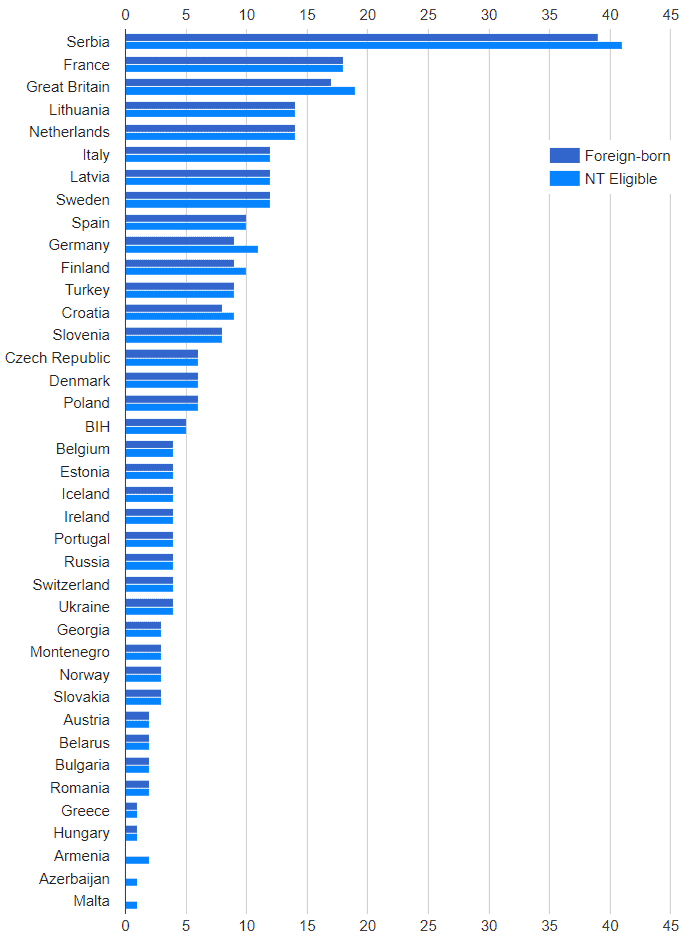

La Serbia è per distacco la nazione con il maggior numero giocatori, con ben 39 atleti nati nel paese balcanico che prenderanno parte alla prossima stagione. Seguono Francia (18), Gran Bretagna (17), Lituania e Paesi Bassi (14), ovvero nazioni che tradizionalmente forniscono sempre un certo numero di giocatori. Fra le prime posizioni, si nota la presenza di paesi che, fino a pochissimo tempo fa, avevano un numero molto basso di rappresentanti in Division I, ovvero Italia (12) e Finlandia (9). Nell’arco delle ultime dieci stagioni, quasi tutti i paesi europei hanno presentato numeri stabili o in aumento; gli unici in controtendenza sono Gran Bretagna – oggi ha numeri più che dimezzati rispetto a quelli della stagione 2010-11 – e Germania, che aveva toccato un picco di 25 giocatori per stagione durante tre annate consecutive (dal 2012-13 al 2014-15), mentre nella prossima saranno solo 9.

La massiccia presenza di europei in NCAA è analizzabile attraverso una vastità di aspetti e argomenti: è difficile contemplarli tutti in maniera approfondita nell’ambito di un solo articolo. Abbiamo però deciso di fare una panoramica sui temi più interessanti, analizzando i numeri relativi alle ultime dieci stagioni e ascoltando i racconti di decine di persone che, a vario titolo, sono coinvolte in questo processo.

Dalle ragioni personali dei giocatori al loro grado di preparazione durante il reclutamento, dalle priorità dei coach americani fino alle risposte al fenomeno che giungono dall’Europa: questi, in estrema sintesi, sono i temi che affronteremo nel corso di questo articolo.

Un florilegio di motivazioni individuali

Non abbiamo abbastanza dati per indicare una gerarchia (ammesso che ce ne sia una) fra le varie ragioni che stanno alla base delle scelte compiute dagli europei che hanno deciso di provare il college basket, ma è piuttosto semplice rintracciarle e notare quanto spesso le motivazioni individuali incontrino temi di più ampio raggio.

Gli USA possono essere una gran fonte d’attrazione per un giovane europeo e molti giocatori vedono la NCAA come un’opportunità per vivere attraverso il basket un’esperienza di vita diversa e, possibilmente, memorabile. Le differenze fra le varie formazioni di D-I possono essere estremamente profonde, ma i giocatori europei trovano in genere degli ambienti più caldi in confronto a quelli cui erano abituati nei rispettivi paesi. Se finiscono in un college con una fan base numerosa, l’impatto può essere tanto eccitante quanto mozzafiato: «Quando sei in un posto come Gonzaga, c’è pressione per ogni partita perché gli spalti sono pieni e il pubblico è caldo, sempre – racconta Tommy Lloyd, assistant coach di lungo corso in quel di Spokane – A vedere un 19enne europeo che gioca in una seconda squadra o in una under ci sono forse la mamma e la nonna, ma nessun altro».

Anche Alessandro Lever può dire la sua a proposito di ambienti bollenti, visto che gioca in una mid-major che si vanta giustamente della sua student section. Il freshman dell’anno nella WAC ha scelto GCU dopo tre anni passati alla Pallacanestro Reggiana. Spiegandoci la sua scelta, sembra riassumere piuttosto bene alcune ragioni largamente comuni fra i giocatori europei negli USA: «Io mi trovavo benissimo a Reggio Emilia però il college basketball è qualcosa che suscita interesse, è un posto dove puoi migliorare fisicamente e dal punto di vista del gioco. È un altro tipo di gioco: i giocatori sono più rapidi, più atletici. E poi ci sono allenatori come Dan Majerle, uno che ti può dare tantissimo. Inoltre, è un’esperienza che ti permette sia di studiare che di giocare a basket. E una laurea serve».

L’arena di GCU

Il calendario tipico di un club europeo può rappresentare un ostacolo quando si tratta di far combaciare pallacanestro e studi. Questo problema sembra riguardare diversi paesi. In Francia, per esempio, c’è un livello d’integrazione fra sport e scuola generalmente buono ma, per un giocatore che aspira a una carriera professionistica, possono sorgere dei problemi quando giunge a una certa età: «Dopo i 18 anni, i giocatori dei Centres de Formation non hanno davvero tempo per studiare», ci dice Antoine Berranger (DraftExpress), il quale cita Olivier Sarr come esempio di atleta proveniente da una famiglia che pone molto l’accento sull’istruzione. Da questo punto di vista, il lungo di Wake Forest sembra aver trovato il tipo di equilibrio che stava cercando: «Abbiamo almeno 14 ore di corsi ogni settimana – racconta al podcast Envergure – È alquanto impegnativo ma, allo stesso tempo, credo che gli orari siano gestiti e organizzati piuttosto bene, c’è abbastanza tempo [sia per studiare che per allenarsi]».

Il problema non riguarda solo i giocatori della fascia d’età che muovono i primi passi nel professionismo, ma anche quelli più giovani. Trasferirsi negli Stati Uniti per frequentare una high school può essere un’opzione piuttosto allettante anche perché c’è molto più spazio per lo sviluppo individuale. Per fare un esempio, questo problema è evidente in modo particolare in Italia, come spiegato da coach Andrea Menozzi, coordinatore delle giovanili della Pallacanestro Reggiana: «Abbiamo un problema coi ragazzi fra i 16 e i 19 anni: giochiamo troppo, ovvero troppe partite poco utili. È un’attività che non ha mai un inizio e una fine. [Negli USA] hanno una stagione sportiva strutturata in modo diverso e hanno un lasso di tempo molto ampio in cui possono dedicarsi al lavoro di sviluppo individuale e fisico, cosa che noi non possiamo fare perché la stagione agonistica di un ragazzo di quella età comincia a metà agosto e finisce a fine giugno. In più, se è anche uno di quelli bravi che d’estate sono impegnati con la nazionale, significa che non esiste mai un periodo dell’anno dedicabile al lavoro di miglioramento fisico.»

Maine (AmEast) è la formazione più europea della D-I di quest’anno, con 6 giocatori provenienti da 5 paesi diversi: Gran Bretagna, Lettonia, Serbia, Svezia e Ucraina.

Lo sviluppo individuale è un fattore anche a livello di college. Quando si parla di strutture, c’è ancora un gap importante fra le due sponde dell’Atlantico, indipendentemente dal fatto che si parli o meno di università di alto profilo: «Le strutture qui negli Stati Uniti sono di primissimo livello – ci dice coach Luca Virgilio, assistente a St. John’s – In Europa sono di livello medio-basso rispetto a quello che c’è qui. Molti ragazzi europei, quando vengono qua, hanno gli occhi sgranati vedendo le strutture dove si possono allenare, la disponibilità 24 ore su 24 per allenarsi quando vogliono».

In un’intervista per Libertad Digital, lo spagnolo Francis Alonso, giocatore di punta a UNC Greensboro, descrive come il modello del college possa aiutare un europeo a crescere individualmente lavorando in direzioni per lui inedite: «Il coach ha organizzato un’ora di yoga ogni mattina alle 6:30 per i giocatori che desiderassero farla. Sono cose che servono a migliorare il proprio corpo e mobilità. Dopo lo yoga, abbiamo una sessione video col coach per vedere le partite e analizzare il gioco. La sera, dopo l’allenamento, facciamo sessioni mirate per lavorare sui difetti visti in video. Non ho mai avuto l’opportunità di fare qualcosa del genere in Spagna. E occhio, non parlo contro l’Unicaja o altri club spagnoli. Descrivo semplicemente il modo in cui si fanno le cose lì. Tutto è molto professionale. Così come loro non hanno la nostra tattica, di certo hanno altre cose che noi non abbiamo. Andandomene via, ho trovato una via di mezzo: essere il giocatore capace di leggere il gioco, come mi hanno insegnato all’Unicaja, ma avere anche un’etica del lavoro e una routine che non avevo.»

Un altro fattore importante è di natura economica. Molti club europei hanno meno denaro da spendere, i contratti pluriennali sono diventati una rarità e le squadre professionistiche sono spesso costrette ad assumere una visione miope secondo la quale il concedere minuti veri a un giovane prospetto è troppo rischioso. Persino la Spagna – un paese che negli ultimi 20 anni ha prodotto svariati giocatori d’alto livello e dove c’è il campionato nazionale migliore d’Europa – è influenzata da questa tendenza. I giocatori spagnoli non sono una novità nella pallacanestro NCAA: ce n’era infatti un gruppo piuttosto cospicuo alla fine degli anni ’90 (come raccontato su Zona de Básquet), un periodo nel quale gli europei in D-I non abbondavano. Dopo quella fase, il loro numero si era abbassato per poi crescere nuovamente nell’arco degli ultimi sei anni: «La grossa differenza fra quell’epoca e oggi sta nel perché siano lì adesso – dice Gonzalo Bedia Diaz, analyst e allenatore spagnolo che risiede negli USA – Ora è per via della crisi, non hanno alcun supporto dalle loro squadre. Persino il Barcelona non può garantire un buon contratto professionistico mentre, a metà anni ’90, potevi giocare nella quarta divisione e guadagnare un salario piuttosto buono».

Il numero elevato di international selezionati al Draft negli anni recenti suggerisce con forza che passare dalla NCAA non rappresenti una conditio sine qua non per diventare giocatori NBA. Ad ogni modo, è spesso difficile voltare le spalle al genere di ribalta che una high-major può offrire, ragion per cui diversi prospetti europei di alto livello guardano ancora al college basket come miglior opportunità a disposizione per crescere come giocatore e per guadagnare visibilità.

La Francia fornisce un esempio interessante di come le scelte compiute dai prospetti da NBA varino in base a quanto siano pronti in ottica Draft. Parliamo, qui, di un paese con un’enorme quantità di talento presso i nati fra il 1998 e il 2001, con tanti giocatori che dovrebbero essere selezionati nell’arco dei prossimi 2-3 anni. Dopo anni di successi, il modello CFBB – l’accademia della federazione creata nell’ambito dell’INSEP – ha cominciato a scricchiolare in tempi recenti, con diversi giocatori che hanno lasciato anzitempo per intraprendere altre strade. Come spiegatoci da uno scout francese, quel tipo d’impostazione non corrisponde più ai bisogni dei giocatori di maggior spicco: «Secondo me, il modello INSEP non è più praticabile rispetto alle aspirazioni dei giovani che hanno la NBA come obiettivo principale. I giocatori si rendono conto che, se vogliono arrivare al livello più alto possibile, devono andare fra i professionisti il più presto possibile. I giovani che escono dall’INSEP non sono pronti ad affrontare il mondo professionistico. Se ne vanno via a 18 anni, li ritroviamo nelle giovanili, cominciano ad allenarsi col gruppo pro ma, in concreto, non saranno pronti prima dei 20 anni. Quindi hanno perso due anni e, se puntano alla NBA, arrivarci a quella età è più complicato». L’opzione NCAA, quindi, entra in scena solo in determinate situazioni: «Per quanto riguarda quelli che vanno negli Stati Uniti, credo che Joël Ayayi, Yves Pons e Olivier Sarr siano lì per un discorso di lungo termine mentre quelli che restano in Francia – Killian Hayes, Théo Maledon, Malcom Cazalon – sono giocatori che possono essere chiamati al Draft al primo anno di eleggibilità».

Killian Tillie e Joël Ayayi, la coppia francese degli Zags

Alla ricerca del fit giusto: il grado di preparazione degli europei

Fin qui ci siamo concentrati sugli aspetti positivi dell’opzione-college: ovviamente, quella è solo una parte della storia. Trovare la sistemazione giusta è fondamentale, ed è molto più complicato di quanto molti giovani giocatori sembrino pensare. Non c’è nessuna terra promessa, nessuna strada facile: chiunque deve valutare approfonditamente la propria situazione e tutte le opzioni a disposizioni per trarre il meglio da esse.

Il primo passo necessario per un giocatore consiste nell’assemblare la maggior quantità possibile di informazioni. Benché ci siano delle discrepanze fra quanto raccontato dagli intervistati circa il livello di conoscenza dei giocatori europei, gli allenatori concordano essenzialmente su un punto: oggi è più facile afferrare gli aspetti generali della pallacanestro di Division I durante il processo di recruiting. «Penso che, negli anni recenti, i nostri giocatori international abbiano imparato sempre di più sul college basket – ci dice Matt McKillop, Associate Head Coach di Davidson – Che si tratti di twitter, internet o tv, i nostri international arrivano con una comprensione significativamente più alta che in passato circa le conference, i ranking, il reclutamento e la conoscenza del college basket».

Di sicuro è un buon punto di partenza, ma può essere abbastanza nell’ottica dell’obiettivo finale, ovvero trovare un buon fit? A quanto pare, no: «Per i giocatori international è ancora difficile ottenere l’opportunità giusta qui negli USA. – dice Ivo Simović, assistente allenatore a Loyola-Maryland – La cosa più importante è la durezza mentale, oltre all’avere il supporto degli allenatori una volta che arrivano qui. Questo è un mondo decisamente diverso. Come amano dire qui, “Benvenuto negli USA: niente pasti gratis”».

L’aumento costante di giocatori europei in NCAA nel corso degli anni sta portando un vantaggio: chi viene dopo, ha un maggior accesso a informazioni dirette provenienti proprio da chi ha già fatto quel tipo di esperienza. Eppure certe difficoltà sembrano persistere, sebbene in grado variabile rispetto a determinate situazioni individuali. Secondo Kostas Psimoulis (NetScouts), i giocatori scandinavi e baltici sono in genere meglio preparati, grazie al loro livello di istruzione, di conoscenza dell’inglese e per l’importanza che danno agli studi. In ogni caso, l’impatto con ciò che sta a monte dell’arrivo al college può essere difficile: «A volte le barriere linguistiche possono essere toste. Certo, dipende dalla provenienza del giocatore, ma i problemi di comunicazione avvengono piuttosto spesso. Riuscire a capire il sistema americano di accesso all’istruzione è qualcosa di nuovo per loro. I test di ammissione e le procedure per fare domanda prendono tempo e la maggior parte dei ragazzi e delle loro famiglie non hanno dimestichezza con essi».

Davidson è una delle squadre NCAA con maggior tradizione internazionale. Nelle ultime dieci stagioni, 9 diversi giocatori europei hanno vestito (o vestiranno quest’anno per la prima volta) la maglia dei Wildcats. In questa stagione, il roster conterà 6 international fra cui 5 europei provenienti da altrettante nazioni.

Poi c’è il discorso sportivo. Benché non ci sia una formula perfetta per individuare senza ombra di dubbio il college giusto, ci sono alcuni aspetti che i giocatori europei dovrebbero prendere in considerazione ma che, invece, sembrano sottovalutare in maniera abbastanza ricorrente. Nella già citata intervista per Envergure, Olivier Sarr racconta di essere stato piuttosto circospetto verso quei coach che provavano a reclutarlo promettendo tanti minuti in campo fin dall’inizio, sapendo di non essere ancora pronto fisicamente per un ruolo da titolare a livello di high-major. Questo livello di coscienza di sé – che permette a un giocatore di evitare scommesse troppo difficili da vincere – sembra non essere ricorrente nel mondo in cui sarebbe auspicabile che fosse. Per un freshman europeo, le cose possono andare storte molto velocemente, per diverse ragioni. Federico Mussini scommise su se stesso scegliendo una St. John’s in ricostruzione e finì per avere un impatto molto duro con la pallacanestro della Big East. Un altro top prospect europeo, Eric Vila, rischiò con lo scegliere una Texas A&M con pochi spazi a disposizione nel frontcourt e, poi, una serie sfortunata di cambi nel coaching staff lo hanno portato a trasferirsi due volte nel giro di un anno (giocherà in un junior college e, presumibilmente, tornerà in D-I nella stagione 2019-20).

Riccardo Fois, ora al quarto anno nello staff di Gonzaga, ci dice che bisogna porre l’attenzione sulla varietà dei contesti e sulla specificità che contraddistingue i ritmi di un programma di pallacanestro universitaria: «Molti giocatori sono attratti dal modello americano ma, dal punto di vista cestistico, non c’è comprensione che un college rispetto a un altro fa una grossa differenza. Per un ragazzo europeo, non è la stessa cosa andare a giocare in un’università storicamente di atleti che vengono da determinate zone degli Stati Uniti o andare in un posto come Gonzaga, dove i giocatori internazionali sono una parte essenziale attorno alla quale si costruisce la squadra. Bisognerebbe che i ragazzi cominciassero a capire come funziona il college basket. Per esempio, una cosa che molti non capiscono è che le squadre forti tendono a rimanere forti, mentre le squadre meno forti non cambiano da un anno all’altro. Il basket collegiale è fatto di miglioramenti poco a poco per poi arrivare a un certo livello».

Le variabili da valutare possono essere infinite e sorprendere taluni, come fa notare Mehdy Mary, ex Limoges nello staff della U18 francese: «I giocatori hanno la tendenza a pensare che negli Stati Uniti sia tutto un po’ uguale. High School, Prep School, JUCO sono tutti a livelli diversi, ce ne sono di eccezionali come di scadenti e possono esserci persino delle squadre di Division II migliori di alcune D-I per qualità di allenamenti e coaching staff».

La scarsa cognizione di un panorama così vasto può influenzare le scelte sotto il segno di un’eccessiva semplificazione: come dice Tom Parrotta, assistant coach a Fairfield, «i ragazzi si fanno ammaliare dalla fama di una certa università e pensano che sia l’unica strada da seguire, quando si tratta di decidere. Semplicemente, non è sempre così, visto che anche molte Mid hanno tanto da offrire».

Gonzalo Bedia Diaz condivide lo stesso pensiero, facendo notare anche che alcuni ragazzi non sono consapevoli di certi ostacoli che tradizionalmente fanno parte dell’essere una matricola: «Quando i giocatori mi chiedono dove dovrebbero andare, dico loro che non devono andare per forza in una grande conference. Se vai in una high-major, devi avere la mentalità adatta, sapere che non giocherai molto da freshman e da sophomore. Il problema coi ragazzi dei nostri paesi è che vengono qui e pensano che, essendo i migliori della loro annata nel proprio paese, giocheranno 30 minuti a partita quando arrivano e sono matricole. Poi diventano frustrati e si trasferiscono. Se non hai quella mentalità, va in una mid-major: se sei bravo, farai bene».

Dal canto suo, Ivo Simović sottolinea come il basket giocato nelle mid-major possa spesso essere più adatto alle caratteristiche fisiche e tecniche di un giocatore europeo: «La mia opinione personale è che il livello delle mid-major sia migliore per i giocatori international. Le high-major sono su un livello totalmente diverso di atletismo e di basket: di solito ci vuole più tempo perché un international si adatti, mentre possono avere un impatto immediato a livello di mid-major. Offensivamente, la pallacanestro è più simile a quella europea: fra le mid-major si può trovare più movimento di palla e di gioco di squadra volto a trovare tiri aperti. Nelle high-major ci sono più isolamento e transizione».

Ripartizione percentuale del tipo di provenienza degli esordienti europei in Division I negli ultimi 10 anni. L’aumento d’interesse per il Vecchio Continente – e quindi l’intensificarsi dell’attività di reclutamento – non ha portato solo a un aumento quantitativo generale, ma anche a una percentuale più elevata di giocatori che intraprendono il salto direttamente dall’Europa agli Stati Uniti. In ogni caso, oggi più che mai, un europeo che passa da una high school non è necessariamente un giocatore passato inosservato quand’era in Europa, tutt’altro.

Cosa cercare e come trovarlo: dinamiche e tendenze nel recruiting europeo

Abbiamo chiesto del livello di conoscenza presso i giocatori europei: ma qual è quello degli allenatori di college che li reclutano? In base alle risposte ricevute, abbiamo pochi dubbi: fra i due mondi c’è ancora un gap profondo, sebbene si stiano avvicinando l’un l’altro in maniera molto lenta e progressiva.

Per quanto concerne la conoscenza della pallacanestro europea in generale – la sua varietà di sistemi, tradizioni, dinamiche interne – la maggioranza degli head coach americani non è molto informata o interessata agli occhi dei loro colleghi europei, mentre il discorso può cambiare per i loro assistenti. Dice Marco Ramondino, ex coach di Casale Monferrato: «In linea di massima, non credo ci sia una corretta percezione della pallacanestro europea, di come viene giocata e allenata, dei contesti nei quali il giovane giocatore cresce se non da parte di chi, per lavoro, è deputato al reclutamento. Le persone con cui ho più rapporti si interessano di come sia la pallacanestro europea ma più a livello di curiosità che come necessità.» Il suo collega Germano D’Arcangeli (Stella Azzurra, Roseto Sharks) rende il succo della questione andando dritto al punto, con meno sfumature: «Sono bravissimi con le loro cose, nell’ottenere il massimo da quello che hanno, ma a loro non interessa particolarmente ciò che succede qua».

In qualità di Director of Scouting di Eurohopes – il servizio di scouting più conosciuto in Europa – Francesco Cavalli ha rapporti di lavoro costanti ed estesi con gli allenatori dei college. Attraverso le sue parole, possiamo vedere quanto il panorama sia variegato e anche quale tipo di mentalità un reclutatore deve sposare affinché possa avere successo: «Con 353 squadre in Division I, trovi di tutto: gente di cui non importa molto dell’Europa, gente che è ossessionata con l’Europa, gente che capisce, gente che non capisce. Molti vengono ai tornei FIBA e pensano di poter reclutare Šamanić e Zagars. Alcuni invece si approcciano nel modo giusto: vengono qua e fanno domande, non pensano di conoscere già tutto, che il recruiting in Europa sia uguale a quello in America. Altri arrivano senza un’idea e con poca voglia di ascoltare: penso sia questa la discriminante che poi segna il successo o meno nel recruiting europeo. La cosa che molti non capiscono – ma che invece capisce chi tende ad avere successo – è che la differenza fra Europa e America, per noi abbastanza ovvia, è che in America c’è un sistema – scolastico, di basket, di competizione – mentre in Europa tutto cambia da un paese all’altro, dalla lingua al sistema scolastico.»

Reclutare in Europa significa affrontare un sistema completamente diverso. Le academy – che per propria natura sono aperte ai college – si stanno diffondendo come risultato di un mercato in evoluzione, ma l’attività giovanile non ha nulla a che vedere coi sistemi d’istruzione e continua a basarsi principalmente sulle società professionistiche. Queste squadre si aspettano di guadagnare qualcosa dagli investimenti fatti nel corso degli anni su un giocatore: contrariamente ai trasferimenti da club a club, non c’è buyout se uno decide di iscriversi in un college americano: «Il recruiting internazionale è tutta un’altra cosa – dice Dražen Zlovarić, assistant coach ad Arizona State – Ti scontri con gente di tutti i tipi che prova a convincere [i giocatori] a non andare al college».

I club, in genere, non sono propriamente felici di veder partire gratis un proprio giocatore, il che a volte può anche innescare degli attriti durante il processo di recruiting. Al di là di questo, la situazione è davvero così problematica? Non proprio, visto che alcuni coach coi quali abbiamo parlato, sia americani che europei, riconoscono che il modo in cui il reclutamento si articola è in qualche modo semplificato dall’impostazione del panorama generale. Coach Marlon Stewart, ora a Oregon State dopo tappe recenti ad Hawaii e Montana, ci spiega che certe dinamiche possono facilitare indirettamente il lavoro dell’allenatore: «A livello internazionale, è chiaramente un business, quindi i club hanno interesse nel trattenere i giocatori di qualità. Negli USA, i giocatori hanno ancora uno status amatoriale e le parti in causa traggono beneficio dai giocatori che vanno all’università e hanno successo. Le due situazioni creano dinamiche differenti, una non è più difficile dell’altra: solo diversa. Spesso in Europa può essere più palese perché capisci da subito le intenzioni di tutti, il che rende le cose più facili. Più velocemente le cose si fanno chiare e si possono prendere decisioni, meglio è per entrambe le parti». Luca Virgilio, dal canto suo, condivide un’opinione simile sull’argomento: «Reclutare un giocatore americano è molto complicato perché ci sono un sacco di cose sulle quali uno deve lavorare: devi convincere il giocatore, la famiglia, l’handler. Per reclutare un giocatore europeo è un po’ più semplice perché il concetto è molto chiaro: “ti offro una borsa di studio, vuoi venire a giocare negli Stati Uniti?”. Ci sono meno sfumature che uno deve affrontare.»

Dando un’occhiata ai numeri, non si riscontrano molte differenze fra high-major e mid-major in quanto a presenza di giocatori stranieri ed europei:

| Totale giocatori | Giocatori per squadra | ||

| STRANIERI | High-Major | 137 | 1.83 |

| Mid-Major | 526 | 1.89 | |

| EUROPEI | High-Major | 45 | 0.6 |

| Mid-Major | 223 | 0.8 |

Ad ogni modo, le mid-major hanno più d’un motivo per rivolgersi all’estero ed essere particolarmente scrupolose nelle loro attività di scouting e di reclutamento: «I coach delle mid-major sono quelli che hanno maggior interesse nel prendere buoni giocatori in Europa, visto che sono coscienti di come la concorrenza sia affollata negli USA, quindi possono provare a creare una filiera oltreoceano», dice Kostas Psimoulis.

Il divario di risorse è enorme fra le high-major e gran parte delle mid-major: è in questo che consiste la vera differenza fra le due, come spiegatoci da Scott Thompson, il quale ha passato diversi anni nello staff di Oklahoma prima di seguire Steve Henson a UT San Antonio: «Il fattore che continua a separarci è l’influenza del football sul nostro brand e sulle nostre entrate. Non è un mistero che i contratti tv delle high-major hanno permesso a diverse conference di separarsi da un punto di vista finanziario ma, come sappiamo, avere di più non significa avere una migliore cultura o esperienza al college. Riguardo il recruiting, abbiamo adottato lo stesso approccio in ogni college nel quale sono stato negli ultimi 17 anni. Cerchiamo di essere accorti coi nostri soldi e di usarli come se fossero di tasca nostra. Qui a UTSA abbiamo reso prioritario il viaggiare in Europa, valorizzare le relazioni che abbiamo attualmente ed espandere i punti di riferimento del nostro reclutamento. Ciò ha avuto il sostegno della nostra amministrazione e ci ha resi minuziosi nel nostro approccio. A livello di high-major, acquistare un volo last minute costoso o soggiornare in hotel più belli può non avere grande impatto sul budget. Noi andiamo fieri del pianificare in anticipo e riconoscere un gran valore a ogni viaggio che facciamo oltreoceano».

Mid-major o meno, la spinta verso l’estero è spesso dettata dalla necessità di trovare alternative a una situazione locale che poco si presta alle aspirazioni di un programma. Gonzaga, per esempio, è ormai arrivata ad assumere le dimensioni di una high-major facendo vanto dei successi ottenuti attraverso la propria tradizione international. Come spiega Tommy Lloyd, tutto è nato dal bisogno di andare oltre ciò che i dintorni di Spokane avevano da offrire: «Tutto è iniziato per necessità. Viviamo in una zona dove non ci sono molti giocatori forti. Ce ne sono alcuni, ma non abbastanza per costruire una squadra d’alto livello in NCAA. Quando ero un giovane assistente, decidemmo d’investire molto tempo e risorse nel reclutare in un’altra parte del mondo. Mi sentivo a mio agio con l’Europa, ci ero stato da ragazzo. Abbiamo dedicato tanto tempo e sforzi per imparare la pallacanestro europea, incontrare gente, ottenere agganci, imparare come esaminare i giocatori europei. Ho dovuto imparare come funziona il sistema-basket, fra club, contratti e dilettanti. Ho speso molto tempo per diventare esperto, perché a volte vedi un buon giocatore e pensi “questo tizio diventerà forte” ma poi ti accorgi che è un professionista: ora, voglio sapere immediatamente se è un professionista o meno e se è interessato alla NCAA».

Per quanto riguarda l’attività di scouting, gli assistenti allenatori possono muoversi in direzioni diverse, anche se una può non essere efficace quanto un’altra. Dopo il cambio di regole adottato dalla NCAA nel 2016, i coach dei college hanno ora la possibilità di assistere agli eventi FIBA indipendentemente dal fatto che questi tornei si disputino o meno durante il cosiddetto live period del reclutamento. Inoltre, negli ultimi anni, è diventato davvero facile guardare le partite FIBA su internet. Per quanto possa aiutare molto, ciò esaurisce solo parte di un buon lavoro. Come dice Psimoulis, «vedere un paio di partite dal vivo non è sempre il miglior indicatore del potenziale presente e futuro di un giocatore. A volte gli allenatori, semplicemente, sentono qualcosa su un giocatore e iniziano ad andargli dietro. I coach sono dall’altra parte del mondo, non possono assistere agli allenamenti durante la stagione e quindi non possono seguire i giocatori lungo la loro giovane carriera, come invece possono fare con quelli americani. È difficile sviluppare un legame con un ragazzo che non conosci prima che abbia 16 anni.»

Chris Beard e Davide Moretti durante gli ultimi Europei U20

Le relazioni – e le informazioni che possono fornire – sono pertanto vitali per il successo del reclutamento, ma ci vuole tempo prima che si possa costruire una rete vera e propria. Davidson, per esempio, detiene una delle tradizioni di maggior successo nel recruiting europeo e la longevità di questo lavoro così come quella dell’incarico di Bob McKillop (questo sarà il 30° anno da head coach dei Wildcats) si riflettono in più d’un aspetto. Uno di questi è costituito dai tanti ex giocatori diventati professionisti in Europa che possono fornire informazioni sui prospetti interessanti. Come riportato qualche tempo fa da Seth Davis, coach McKillop una volta ha detto: «Non ho bisogno di affidarmi a servizi di scouting o ad agenti per le informazioni sui giocatori: le prendo direttamente dai ragazzi che hanno fatto parte del nostro programma».

Nel college basket, i tipi di crescita più ampi e significativi di un programma si snodano su periodi di tempo molto lunghi: ciò vale praticamente per ogni aspetto, recruiting in primis. Non solo McKillop a Davidson, ma anche Mark Few e Tommy Lloyd a Gonzaga insegnano quanto la continuità di sforzi possa segnare il successo nel reclutamento all’estero: «Sto per iniziare il mio 18° anno a Gonzaga, sono stato nello stesso posto per tanto tempo. – racconta Lloyd – Vedi parecchi allenatori che cominciano a reclutare in Europa e poi, dopo un anno o due, cambiano lavoro, quindi non hanno mai abbastanza anni a disposizione per sviluppare una gran rete. Cominciano, provano, magari non hanno subito successo e, infine, se ne vanno. Non molte persone sono state in grado di compiere sforzi costanti in Europa per un lungo periodo di tempo. Penso che forse questa sia una delle cose che rendono Gonzaga unica».

Un’attività di durata così lunga va di pari passo con un processo di apprendimento che si fa sempre più approfondito col tempo e che si declina in modi diversi. Come fa notare Rick Fois, ci sono dettagli e sfumature non necessariamente cestistici che possono fare la differenza: «Molti allenatori hanno un solo modo di vedere la pallacanestro, che è quello in cui giustamente son cresciuti, ma che fanno fatica ad adattare a gente che viene da contesti differenti. Una delle grandi qualità di coach Few è quella di saper riconoscere le culture, di saper aspettare un ragazzo che viene da una cultura diversa, saper spingere quelli che possono gestire una determinata pressione».

La continuità incarnata da Davidson e da Gonzaga è esemplare della quantità e qualità di sforzi necessari per avere successo: può servire da ispirazione, ma resta molto difficilmente replicabile da altri. Le squadre, insomma, devono rivolgersi a risorse diverse per potersi muovere adeguatamente.

Gli allenatori di origine europea o quelli con un passato da giocatori professionisti oltreoceano possono rappresentare degli asset molto importanti da questo punto di vista. In fin dei conti, però, buona parte delle squadre deve affidarsi ai servizi di scouting come punto di riferimento. Le esperienze personali delle persone che lavorano in questo ambito dicono molto a proposito delle priorità dei coach in quanto a ricerca di informazioni. Bronek Wawrzynczuk, fondatore di Eurospects, dice che «gli allenatori chiedono sempre se sai qualcosa sul giocatore fuori dal campo, se è un ragazzo che ha volontà di adattarsi a un coach e un posto nuovi, se tende a restare nella propria comfort zone o se è disposto a lottare in un ambiente nuovo. Sono cose basilari ma molto importanti che loro vogliono sapere». Il suo socio Gökberk Yenitepe ci racconta invece sul profilo tecnico che tende a essere ricercato maggiormente: «Cercano soprattutto lunghi perché negli USA non ne hanno molti con fondamentali e conoscenza del gioco. La prima cosa che mi chiedono è se conosco giocatori di post basso che sappiano tirare».

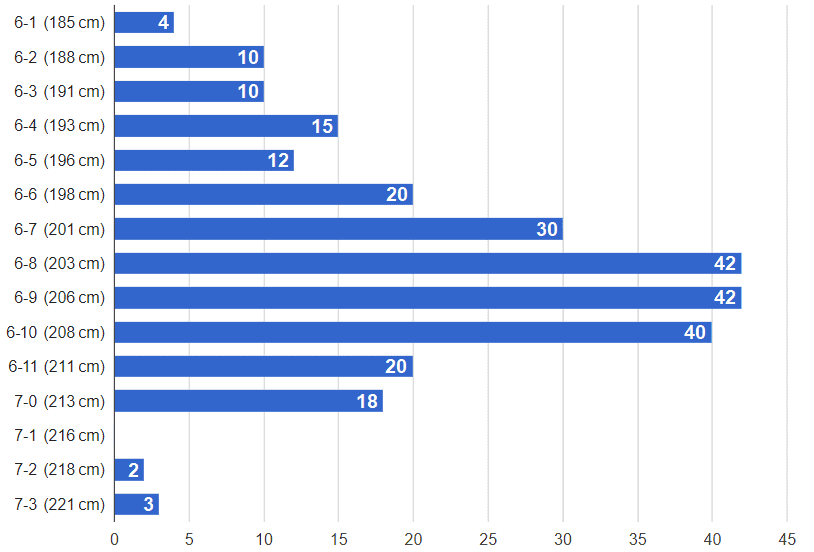

Non è proprio un segreto che questo sia l’identikit più ricercato, come confermatoci da più parti: «Se passassimo in rassegna i roster di D-I, probabilmente vedremmo più lunghi che guardie. – ci dice Igor Vrzina, assistant coach di Maine – Credo che, con l’evoluzione del gioco, i lunghi con tecnica che sanno tirare da fuori, passare e palleggiare siano ciò che cerca la maggior parte dei programmi».

In effetti, siamo proprio andati a spulciare i vari roster di questa stagione e i dati che abbiamo raccolto confermano in pieno l’assunto: il 46.6% dei giocatori europei di Division I è di altezza pari o superiore ai 206 cm.

Tecnica e tattica: queste le due parole che ricorrono sempre quando, parlando coi coach americani, si vanno a delineare i tratti più evidenti presso i giovani europei, quelli che li separano dagli omologhi statunitensi. Jim Fox è alla quinta stagione come head coach di Appalachian State e i 13 anni passati in precedenza accanto a McKillop gli hanno permesso di avere molteplici occasioni di confronto con la pallacanestro europea, non solo attraverso gli interpreti in campo passati a Davidson. La sua attenzione per il Vecchio Continente abbraccia sia il suo lavoro tattico che di reclutatore: «Il livello tecnico dei giocatori europei è sempre alto, secondo me. Giocare in un club europeo ti espone a una pallacanestro globale. È qualcosa che non capita ai giocatori americani. Inoltre, il modo di allenare in Europa è eccezionale e i giocatori che vengono qui ne traggono beneficio. Ho avuto l’opportunità d’incontrare molti coach dall’Europa e da altre parti del mondo. Mi è stato concesso di osservare direttamente come il basket viene giocato e allenato al di là dell’Atlantico. Ero colpito dal modo di allenare e ho preso molte cose dagli allenatori europei e le ho applicate qui ad Appalachian».

Per i coach, non si tratta di mettere i giocatori sulla bilancia e valutare come migliore una tipologia o un’altra di giocatore, ma di trovare e assemblare individualità con caratteristiche e background diversi che possano arricchire la squadra, come spiegato bene da Marlon Stewart: «Ho l’impressione che ci siano stili peculiari in Europa da un paese all’altro, ma nel complesso la struttura della pallacanestro giovanile è ciò che crea un tipo di giocatore diverso. In Europa, i giocatori si misurano molto di più in situazioni di squadra, giocano tutto l’anno per vincere partite e imparano la tattica a un’età molto più giovane. Negli USA, c’è un’attenzione alta sulla tecnica individuale e sul mettersi in mostra in giovane età. Entrambi gli stili di sviluppo hanno i loro vantaggi ma creano giocatori molto diversi all’età di 17-20 anni, quando arrivano al college. È fantastico vedere come si uniscano e mescolino in una squadra, ma penso che sia ottimo avere più di un giocatore international per via della loro esperienza e reputazione riguardo la parte tattica del gioco».

Club e Federazioni d’Europa davanti alle tendenze attuali

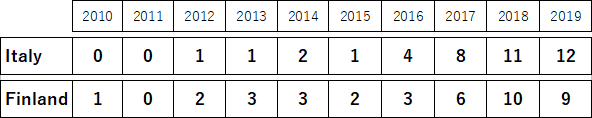

Come già scritto in precedenza, Italia e Finlandia sono due paesi che hanno registrato un’impennata nel numero di giocatori in Division I (vedi tabella), ma i motivi che stanno dietro a questo incremento sono molto diversi fra i due paesi, così come i modi in cui il fenomeno è vissuto: in uno viene patito, nell’altro viene ricercato.

La Helsinki Basketball Academy rappresenta un caso più unico che raro. L’attività della HBA è tesa alla crescita dei migliori prospetti finlandesi fino all’età di 18-19 anni: il passaggio alla pallacanestro universitaria al termine di questo percorso è fortemente incoraggiato. Anzi, si tratta in sostanza di un passaggio obbligato, di una sorta di prosecuzione in altra sede del suddetto percorso: «Fondamentalmente tutti i ragazzi finlandesi vanno al college, salvo chi non viene reclutato o non è abbastanza bravo a scuola. – spiega Francesco Cavalli – Loro scelgono di mandarli al college e poi, da lì, li reclutano per le nazionali, salvo quelli che erano già nel giro delle convocazioni. La Finlandia ha una struttura di monitoraggio dei propri giocatori al college perché per loro è uno step fondamentale nel processo di crescita».

Per quanto riguarda l’Italia, la situazione è radicalmente diversa. C’è ovviamente un fattore di attrazione esercitato dal college basket che è potente e indipendente dalle dinamiche interne al paese ma, al contempo, le debolezze del sistema-basket hanno il loro peso nel fungere da spinta. I regolamenti che prevedono un numero minimo di giovani a referto nei campionati senior mostrano effetti controproducenti. La domanda di giocatori italiani risulta inflazionata rispetto alla qualità effettiva di una popolazione di atleti il cui sviluppo è spesso castrato dall’uso che si fa di questi regolamenti: «Un giovane esce dal settore italiano che ha un valore per tre anni perché è un under, cioè ha un valore perché, tenendolo in panchina, non si paga una tassa. Dal momento in cui il giocatore non è più under, perde valore», sintetizza Cavalli, proseguendo con una riflessione: «Non penso che ci sia una presa di coscienza su cosa non vada nel sistema italiano. È meglio che un giocatore giochi in NCAA o in Serie B perché è un under? Questa è la domanda che Federazione e Lega non si sono ancora posti. Pensiamo al caso di Michele D’Ambrosio. Due anni fa aveva una prep school che lo avrebbe portato in America: non è andato né in prep school né al college e ora ha appena firmato in Serie C lombarda. Sarebbe stato meglio, per la sua squadra e per la Federazione, fare di tutto per aiutarlo a mandarlo negli USA o vederlo fare panchina in Serie B l’anno scorso e giocare in C quest’anno?».

«In generale, il fenomeno viene subito e non viene gestito: questa è la mia sensazione», dice Andrea Menozzi a proposito dell’aumento dei giocatori italiani negli USA. La svolta oltre questa passività può forse, allora, arrivare attraverso un maggior spirito di apertura. È quel che suggerisce ad esempio Giovanni De Nicolao, junior di UT San Antonio: «Le società dovrebbero fare un po’ gli interessi del giocatore però devono fare anche i propri, ovviamente. Però, secondo me, se tu fai gli interessi del giocatore, poi quello torna. Se tu gli metti un blocco, quello poi ha ancora più voglia di andare. Invece bisognerebbe aiutarlo nel percorso, conoscere persone qua in America, vedere se è la miglior cosa da fare per lui o no, cercare di farlo ragionare sul migliore fit».

Da un giocatore a un coach, anche Germano D’Arcangeli esprime questo tipo di pensiero, conscio anche e soprattutto dei rischi insiti nel salto oltreoceano: «Io sono contrario al vincolo sportivo. Se è vero che chi fa degli investimenti all’inizio non vuole perderli alla fine, bisognerebbe avere la possibilità per tutti di avere un vantaggio: il ragazzo fa un’esperienza indimenticabile e il club completa il percorso di formazione del giocatore in un incubatore d’impresa che è il mondo del college. Non mi sembra che ci sia nulla di scandaloso. Prima ero più appassionato, infervorato nei loro confronti: adesso che sono entrato un po’ nelle loro logiche e ho tanti ragazzi che sono andati a giocare là, dico che bisogna governarla questa cosa, altrimenti vanno a finire dalla padella alla brace».

In Spagna la situazione appare diversa per quanto riguarda l’atteggiamento dei club, perlomeno quelli di alto livello, come fa notare Enrique Castellano (SpanishHoops): «Credo che alle squadre della ACB non importi [che i giocatori vadano nella NCAA] perché hanno creato un nuova opzione come una qualifying offer per i giocatori che vanno al college. Per esempio, Sebas Sáiz era un giocatore dell’Estudiantes e, quando è diventato pro, ogni squadra dell’ACB che lo voleva doveva parlare prima col club che deteneva i diritti per la Spagna. Il Real Madrid infatti ha pagato un buyout per averlo. Altri giocatori come Domantas Sabonis, Francis Alonso (Unicaja) o Eric Vila (Barcelona) hanno lo stesso status».

In Francia è possibile vedere riaffiorare il tema, appena visto per l’Italia, degli strumenti e degli spazi a disposizione dei giovani per emergere a livello professionistico. Per Romain Villachon (Eurohopes) c’è uno spiraglio di luce dato dalle Licence AS (formula contrattuale che permette il doppio tesseramento d’un giovane), di recente istituzione e ancora poco utilizzate. In generale, però, il panorama non è dei più entusiasmanti: «Facciamo molta fatica a dare fiducia ai nostri giovani, a metterli in campo a livello professionistico. È forse anche il rovescio della medaglia dei campionati under, perché ci si dice “non fa niente, continuano comunque a giocare, perché rischiare facendoli giocare al posto di un americano?”. A volte è per questo che perdiamo dei giovani, perché si dicono che, se vanno al college, sono sicuri di giocare e di allenarsi due volte al giorno, cosa che non necessariamente accade in Francia».

Spostandoci a livello federale, la situazione si fa molto delicata. Dal punto di vista quantitativo, la Francia ha sempre avuto numeri relativamente alti e stabili di giocatori in D-I: prima di toccare quota 18 quest’anno, il numero era sempre rimasto compreso fra i 13 e i 16 per stagione nelle nove precedenti. Il significativo aumento qualitativo nel basket maschile (con nomi importanti che in parte abbiamo già citato) e l’incremento vistoso che tocca quello femminile non hanno mancato di portare tensioni e preoccupazioni negli ambienti della Federazione, la quale vuole innanzitutto proteggere gli investimenti fatti, che sono ingenti a livello di CFBB.

Romain Leroy, coach che lavora negli staff delle nazionali giovanili femminili, ci spiega come la costante attività di recruiting abbia sollevato non pochi mal di pancia negli ambienti federali: «Non parlo a nome della Federazione perché non è il mio ruolo, ma so che sta riflettendo seriamente sulla situazione. So anche che, per quanto riguarda il Centre Fédéral, cercano di porre qualche limite: non dico controllare, ma essere al corrente di ciò che succede. Vogliono evitare che gli scout vengano in maniera un po’ selvaggia, com’è accaduto con alcuni college coi quali ci sono stati dei problemi perché venivano a vedere i giocatori e le giocatrici senza passare prima per la struttura, per i dirigenti. La Federazione, credo giustamente, vuole regolamentare le cose per lavorare serenamente ad ogni momento».

Se in Francia si punta sul protezionismo, in un paese come la Serbia, con un sistema diverso e disponibilità economiche ridotte, l’apertura è ampia: «Per via della situazione economica, siamo abituati ad avere giovani giocatori che vanno nell’Europa Occidentale o negli Stati Uniti. – ci dice Miloš Vujaković (HOOPSpects) – È una cosa di cui non siamo entusiasti ma con la quale non abbiamo problemi perché è la nostra realtà, non la possiamo cambiare».

Appunto la situazione economica è ciò che, in più di un modo, spinge tanti giocatori serbi verso i college: «Ormai non abbiamo più squadre di fascia media: abbiamo grandi club come il Partizan e il Crvena Zvezda ma, a parte queste, poi non abbiamo squadre che possono garantire uno stipendio accettabile o di pagare puntualmente. Quindi sempre più giovani decidono di andare negli USA: visto che con ogni probabilità non guadagneranno molti soldi, vanno lì per ottenere un diploma e avere spazio in campo a un buon livello.» Specialmente per i piccoli club, ci può essere qualcosa da guadagnare e poco o nulla da perdere nell’indirizzare un proprio giocatore verso il college basket. Come racconta Germano D’Arcangeli, «ci sono delle società serbe e lituane che favoriscono questa cosa perché loro non hanno un vincolo, a un certo punto i giocatori li perdono, quindi in qualche modo riescono a veder soddisfatto il percorso di un giocatore alla fine e poter reclutare un altro dicendogli “guarda che tu potrai andare dove ho mandato tizio”».

Sebbene la Serbia abbia quantità e qualità senza pari di giocatori, la Federazione non si accontenta di ciò che ha in casa e mostra sforzi concreti sia nel monitoraggio dei suoi giocatori che si trovano negli Stati Uniti che nel tentativo di allargare ulteriormente la propria base. Nel 2017 è stato organizzato un camp nel Colorado dove erano riuniti i ragazzi serbi che frequentano high school e college di vario livello ma, come spiega Vujaković, l’occasione era tesa soprattutto a coinvolgere ragazzi americani di origine serba eleggibili per le proprie nazionali. La convocazione di Nick Rakocevic (USC) agli Europei U20 dell’anno scorso è appunto uno dei risultati di questa iniziativa.

Parlando appunto di monitoraggio dei propri giocatori nel college basket, di osservazione di ciò che succede oltreoceano, Finlandia e Serbia sembrano proprio rappresentare delle eccezioni nel panorama europeo. In Italia, ora, la situazione potrebbe iniziare a cambiare, visto l’incarico affidato recentemente dalla FIP a Rick Fois nel supervisionare i tanti italo-americani naturalizzabili che popolano college e high school. Fin qui, però, nulla sembrava esser stato fatto oltre i contatti presi a fine stagione per le convocazioni nelle nazionali giovanili. Si è notata, soprattutto, la mancanza di un’attività centralizzata, con l’iniziativa delegata (più tacitamente che altro) ai singoli coach. La cosa riguarda tutti i giocatori, anche quelli di fascia alta. Paolo Moretti, per esempio, ci ha spiegato di come l’interesse mostrato dalle nazionali nei confronti del figlio Davide sia stato elevato quest’estate, con un alto livello di collaborazione fra Federazione e Texas Tech. Al contempo, però, nessun responsabile delle Squadre Nazionali aveva preso contatti a stagione in corso, né col giocatore né coi suoi allenatori.

La mancanza di contatti regolari e di osservazione di ciò che accade oltre l’Atlantico è riscontrabile, per esempio, in Spagna. C’è un buon numero di rappresentanti del paese nella pallacanestro universitaria maschile e in quella femminile la quantità di giocatrici è addirittura esorbitante. Ciò però non sembra aver ancora indotto chi di dovere a intraprendere un’attività di monitoraggio. «L’impressione è che se sei in nazionale e provieni dalle giovanili ACB e poi vai in NCAA, continuano a considerarti nella maggior parte dei casi, però se non provieni da una cantera di quel tipo e poi emergi nella NCAA, è più difficile essere selezionati. – dice Diego Soto (ScoutBasketball) – Questa è solo l’impressione dall’esterno e ci sono sempre eccezioni, come il caso di Miguel Ayesa, per esempio». Bedia Diaz ci dice di avere la stessa sensazione a riguardo e aggiunge un esempio: «La miglior giocatrice spagnola di questa stagione è stata Blanca Millan. Gioca a Maine ed è stata inserita nel First Team All-Conference della America East. Non è stata convocata dalla U20: mi sono lamentato, ho mandato una e-mail alla Federazione e, dopo, è stata chiamata per unirsi alla squadra».

– – –

«Ci sono così tante dinamiche in questa faccenda. Non verrà fermata. Sta sfuggendo di mano? No, non sfuggirà di mano. Sarà salutare». Nel nostro piccolo, ci sentiamo di poter condividere l’ottimismo del giornalista della FIBA David Hein, così come quello di Rick Fois, che riassume molto bene il senso profondo dei cambiamenti in atto da alcuni anni: «Secondo me, il fatto che i giocatori europei e internazionali vengano al college è una cosa super per tutti i movimenti. L’esperienza collegiale, il fatto di doversi imporre in un ambiente fuori dalla propria comfort zone, è una cosa che non può che far bene non solo nella carriera di una persona, ma anche nella vita. Anche i giocatori che magari non hanno avuto il successo sperato ricorderanno gli anni dell’università e la propria università come una delle cose più belle della propria vita. Tutte le cose di cui abbiamo parlato, penso continueranno a migliorare verso un basket globalizzato in cui ci sarà sempre più modo per allenatori e giocatori di sviluppare un’intesa che porti tutti al successo».

Sogni e trappole, gelosie e aperture di spirito, chiusure impaurite e slanci verso il nuovo: dietro le centinaia di giocatori europei che popolano la pallacanestro universitaria, c’è tutto questo e anche dell’altro. Il processo di globalizzazione di questo sport non può essere arrestato. Un po’ come i grande cambiamenti nella società. I confini danno un senso – spesso illusorio – di sicurezza, ma è solo il loro sgretolarsi che può portare orizzonti nuovi, cose migliori.